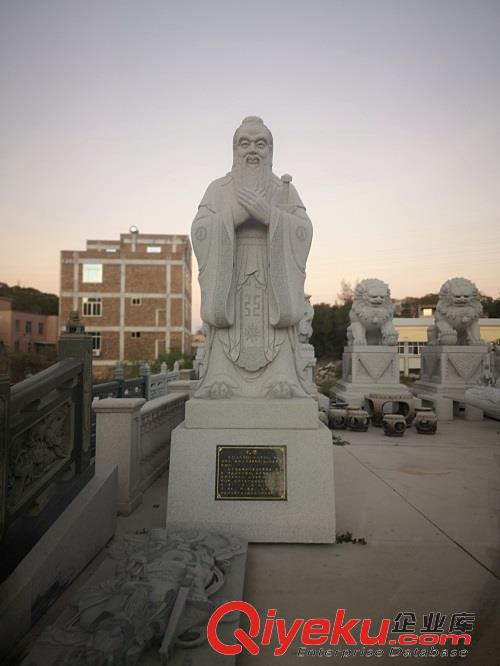

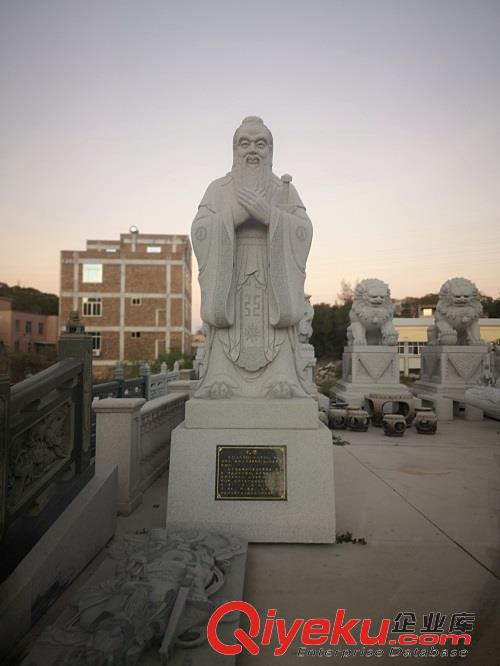

孔子作為一個教育始祖,在校園里他又成為一名全職的教育者,每當課余時間,學生簇擁在孔子石雕像周圍,仰視他的慈祥,感受他獨特的人格魅力。我們的校園孔子雕塑尊重歷史依據、約定俗成印象,準確體現(xiàn)其偉大思想家、教育家及中國傳統(tǒng)文化形象的代表身份,形神俱佳。九龍星石業(yè)雕刻師純熟的雕刻工藝,將孔子深邃的雙眸也是進行了著重點刻畫,參考繪畫上的明暗交替的手法,將老人家身系天下學子,諄諄教誨的模樣刻畫得淋漓盡致。

孔子最基本的教育內容是德育,即加強弟子們的品德修養(yǎng)。孔子以“仁”為**目標,為了使弟子們準確地把握仁、理解仁,曾多次詳盡地回答過弟子們提出的問題。如“剛、毅、木、訥,近仁”,意思是指剛強正直、果斷樸實、言語謹慎,都可以說是接近于仁的。孔子很重視學生的道德情操。他說:“貧而無怨難,富而無驕易。”他又說:“關雎》樂而不淫,哀而不傷。”這說明個人的喜怒哀樂應有一定的限度,不要過分。另外,“仁者愛人”也不是無原則地什么都愛;“君子亦有惡”,“唯仁者能好人,能惡人”。孔子又認識到人的感情是容易沖動的,需要有所抑制,掌握分寸。為此,孔子提出了“中庸”的主張,作為平衡道德感情的準繩,以防止“愛之欲其生,惡之欲其死”的片面性,防止感情用事或極端化,做到不偏不依,適可而止。