影響顆粒污泥形成因素的探討:厭氧處理過程中,水解產酸菌對pH值有較大的適應范圍,而產甲烷菌則對pH值的變化敏感,其適pH值范圍是6.8-7.2.如果反應器內的pH值超過這個范圍。則會導致產甲烷菌受到抑制,并出現酸積累,進而使整個反應器酸化。因此,反應器內pH值范圍應控制在產甲烷菌適的范圍內。由于不同性質的廢水有不同的pH值,為了保證反應器內pH值的穩定,防止酸積累而產生的對產甲烷菌的抑制,可采用向廢水中添加化學藥品如NaHCO3、Na2CO3、Ca(OH)2等物質。

污泥厭氧消化是指污泥在無氧條件下,由兼性菌和厭氧細1菌將污泥中的可生物降解的有機物分解成二氧化碳、甲烷和水等,使污泥得到穩定的過程,是污泥減量化、穩定化的常用手段之一。污泥厭氧消化是一個多階段的復雜過程,完成整個消化過程,需要經過三個階段(目前公認的),即水解、酸化階段,乙1酸化階段,甲烷化階段。消化液是污泥厭氧消化過程血紅有機物分解而產生的,其中含有除了CO2和NH3外,還有以NH4NCO3形態的NH4+,HCO3-和H2CO3形成緩沖體系,平衡小范圍的酸堿波動。

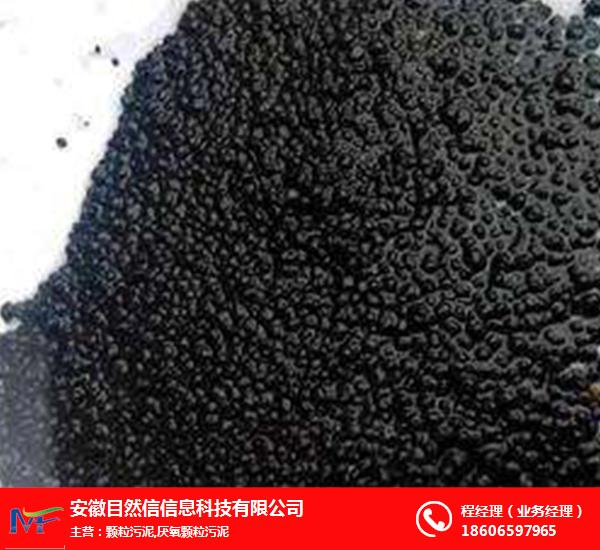

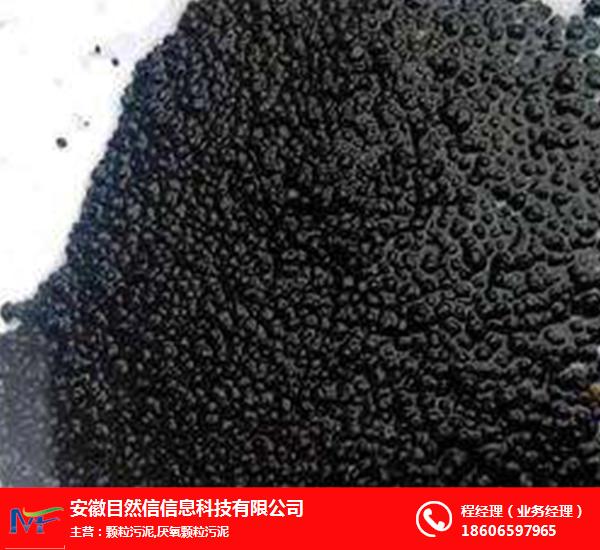

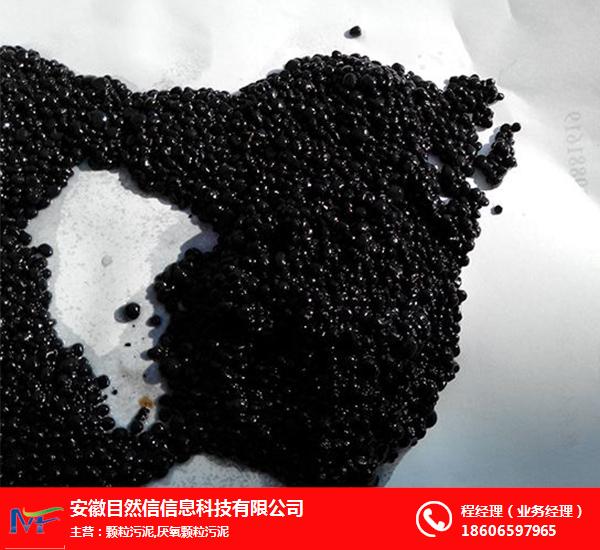

顆粒污泥的形成實際上是微生物固定的一種形式,其外觀為具有相對規則的球形或橢圓形黑色顆料。顆粒污泥的粒徑一般為0.1~3mm,個別大的有5mm,密度為1.04~1.08g/cm3,比水略重,具有良好的確沉降性能和降解水中有機物的產甲烷活性。在光學顯微鏡下觀察,顆粒污泥呈多孔結構,表面有一層透明膠狀物,其上附著甲烷菌。