廢水中的厭氧處理主要依靠微生物的生命活動來達到處理的目的,不同微生物的生長需要不同的溫度范圍。溫度稍有幾度的差別,就可在兩類主要種群之間造成不平衡。因此,溫度對顆粒污泥的培養很重要。顆粒污泥在低溫(15~25℃)、中溫(30~40℃)和高溫(50~60℃)都有過成功的經驗。一般的,高溫較中溫的培養時間短,但由于高溫下NH3與某些化合物混合毒性會增加,因而導致其應用上受一定的限制;中溫一般控制在35℃左右,在其它條件適當的情況下,經1~3個月可成功的培養出顆粒污泥;低溫下培養顆粒污泥的研究較少,但有文獻報道在使用顆粒污泥低溫馴化后處理底濃度制藥廢水的實驗中,COD的去處率達90%,取得了較好的效果[2].因而低溫培養顆粒污泥將是今后的研究的重點之一。厭氧顆粒污泥

在當前的污水處理領域中,活性污泥法是應用廣泛的技術之一,活性污泥法系統中最終的處理效率(即BOD和SS的去除效率)是由二沉池的固液分離效率來體現。由于進入二沉池的混合液濃度很高,經二沉池分離后的污泥含水率高、體積大。同時污水處理工藝中一個比較重要的問題就是處理大量含水率很高的剩余污泥,這就是通常所說的污泥脫水問題,為了減少污泥體積和得到易于進一步脫水處理的泥餅,我們必須對剩余污泥進行有效的脫水措施。在生物法處理系統中一般用于處理污泥的費用占污水處理總費用的30~40%,甚至可達50%以上。厭氧顆粒污泥

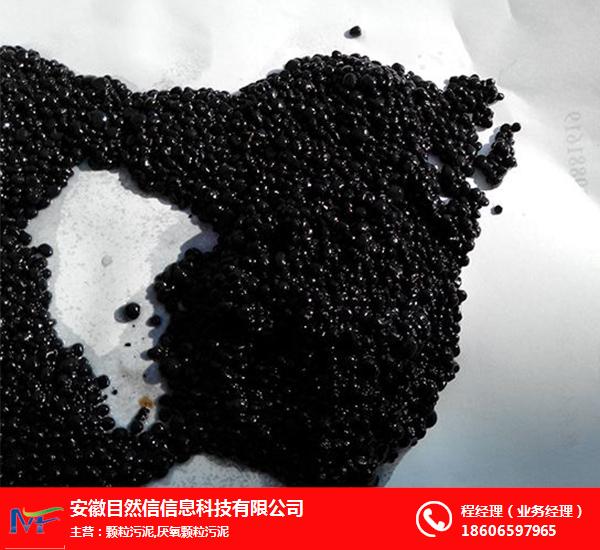

影響污泥顆粒化的因素:水力停留時間,是指調節酸化池的停留時間,一般情況下,水力停留時間越長,預酸化度越高,不同廢水如采用相同的水力停留時間,廢水的預酸化度不同。預酸化度,一般應控制預酸化度在30-50%之間,如預酸化度過高,則不利于污泥顆粒化,會導致絮狀污泥增多,隨著水力負荷過大或產氣量增高,容易引起顆粒污泥流失。懸浮固體,懸浮物會造成污泥產甲烷活性的降低,阻礙有機物的降解,引起污泥流失。水力負荷,水力上升速度與產氣攪動可洗出細顆粒污泥和絮狀污泥。無機鹽濃度,無機鹽濃度過高,污泥會鈣化,導致活性降低。